[A]社会文化的視点

GENSAI Project 始動

GENSAI Projectとは、本校生徒が”多文化共生と減災”に関わるさまざまな活動を行うことにより、地元地域、大学、企業、NPO法人と連携・協力しながら、あらゆる災害に対して減災に導ける発想力や実行力を身につけたリーダーの育成を図るプロジェクトです。

[主な活動]

◯ 減災の基礎知識の構築と減災技術・能力の獲得

◯ 減災に関わる計画・開発事業

◯ 地域への還元や交流・大学・企業・NPO法人等と連携・協力

一貫高校1年生 校外学習 2017.7.24.

高校1年生の校外学習の機会を利用し山梨県を訪れ、富士山および河口湖において「日本を知る」・「減災」の2つのテーマに関して学習を行いました。

「日本を知る」というテーマでは、富士山の洞窟で天然記念物である富岳風穴・鳴沢氷穴の熔岩洞窟を見学し、溶岩流による洞窟の形成過程や、洞窟内の地形について学びました。2つの洞窟を行き来する際には青木ヶ原樹海を散策し、富士山の噴火によってできた樹海の特異な生態系に生徒たちは驚きの声を上げていました。

「減災」のテーマでは、河口湖ほとりの施設を利用して防災アトラクションを体験しました。まず自助・共助・公助の考え方を知り、なかでも自助と共助が災害時には重要であることを学びました。また、災害発生時に自らの命を守るためにはどうするべきか,謎解きと実際の体験を通して考えました。

今後の学習に今回学んだ知識と経験を生かしていきたいと思います。

【Report ⑪】名古屋大学減災連携研究センター 減災館訪問 2015.12.18.

本校のSOCIAL ACTION!の一つ「多文化共生と減災」の分野では、生徒が「携帯トイレプロジェクト」に取り組んでいます。現在、生徒たちは携帯トイレのパッケージを用いて、減災・防災啓発のためのデザインを考案しています。今回はより良いデザイン案を考案するため、名古屋大学減災連携研究センターの減災館を訪問することになりました。減災館では館内の展示物や資料を見学したり、施設機器なども体験させていただけました。また、減災館で毎日行われている「ギャラリートーク(講話)」にも参加し、建築物の構造の違いによる耐久性の差や建物内の転倒防止対策の有効性について学びました。生徒たちは、興味を持ったことや、疑問に思ったことなどを教職員の方々に積極的に質問していました。

【Report ⑩】「持続可能な社会に向けた『産業技術教育』のための国際会議」における発表 2015.11.7

11月7日に開催された『持続可能な社会に向けた「産業技術教育」のための国際会議』(於:中部大学)に参加し、本校で実践しているESD活動を代表生徒3名が発表しました。本校のSOCIAL ACTION !(社会的課題を解決する活動)を取り上げ、「多文化共生と減災」「経済活動と貧困」「社会生活と循環」の3テーマについてそれぞれKokusai Friend Coffee、オリジナルデザインの災害用携帯トイレ、カーボンオフセット活動を紹介しながら取り組みの流れを説明しました。国外からの会議参加者も多くいるため、英語・日本語の両方で発表を行い、聞き手に理解を深めてもらえるように工夫しました。発表後には国際協力機構の海外の関係者と昼食を共にする機会をいただき、交流を深めることができました。

【Report ⑨】

校外フィールドワーク~自宅周辺の減災マップづくり~ 2015.7.25-2015.8.20

夏休みの期間を利用して、生徒達は自宅周辺の避難場所や避難所を調べ、自宅までのルートを減災マップにまとめました。また、そのルートにある危険個所についても調べ、想定される災害を予測しレポートとして報告書を作成しました。このフィールドワークを通して、災害時に学校や自宅にいた場合に、「どこに」・「どのように」避難しなければならないのかということを学習しました。

【Report ⑧】

名古屋国際 Shake out 訓練 × 愛知県 " AICHI SHAKE OUT 2015 " 2015.9.1 ALL Students

9月1日にあいちシェイクアウト訓練が行われました。この訓練は、正午の時報を合図に1分間、地震から身を守る安全行動1−2−3を県内一斉に実施するという、愛知県が企画した防災訓練です。[まず低く]→[頭を守り]→[動かない]の一連の動作を、愛知県内の公的機関や学校、企業などで多くの人たちと心を1つにして行いました。

本校では全生徒が各教室で実施しました。本校では、グローバルな視点を重視するため、3つの動作を英語表記の[DROP!]→[COVER!]→[HOLD ON!]にしました。これまで使用していた各教室の避難経路図を一新し、よりわかりやすく示した図と、英語表記も併せた避難姿勢図を生徒たちが掲示しました。減災にとって重要なこの活動を、今後は学校外でも広めていきたいと考えています。

【Report ⑦】

〈公開体験教室〉地域の人たちに減災を体験してもらおう× 地域の小・中学生 2015.8.27

8月27日の本校の学校説明会に来校して頂いた小学生・中学生の皆さんを対象に、「減災教育」を身近に感じてもらうため、公開体験教室を実施しました。板を使った起震体験や、ストローを使った免震構造のしくみを体験してもらったりと、身近な道具を使った減災の体験を提供しました。

【Report ⑥】

救命救急講習受講 × 昭和消防署 2015.8.01, 2015.8.07

減災に関心がある生徒や、運動部を中心に救命救急の講習を受けています。地元の昭和消防署の方々から、AED講習や人工呼吸法、救急時の対応法などを教授して頂きました。救命処置の正しい知識を習得することはもちろん、外国人の方でも救命できるよう、英語で救命時のコミュニケーションが取れるグローバル・リーダーを目指します。

救命救急講習受講人数=13名(2015年度 9月1日現在)

【Report ⑤】

アクサ ユネスコ協会減災教育プログラム 指定校 決定 × 日本ユネスコ協会 ×アクサ生命 2015.7.6

「減災の知識は尊い命を救う」という被災地からの声を受けて、アクサ生命と公益社団法人日本ユネスコ協会連盟との共同企画にアクサ ユネスコ協会減災教育プログラムがあります。今年度、本校の計画や取り組みが評価され、助成校として指定されました。このプログラムでは、被災地での現場研修の実施など、教員が減災・防災対策を体感し、学び、被災地の経験や減災のノウハウを授業に反映できる機会が提供されます。また授業に反映するだけではなく、震災の経験と教訓を日本各地の学校・地域の減災教育へと還元し、地域全体で自然災害に対する備えにつなげていくことも目的としています。指定をうけた北海道から沖縄までの21校の学校は、さまざまな減災教育を行いますが、本校は、「多文化社会の減災~外国人にも安全に暮らせる社会を目指して~」をテーマにSOCIAL ACTION ! を実施します。愛知県内の中学校・高校では現時点で、本校のみがプログラムの指定校になりました。今後は、ローカルに、そしてグローバルな視点で愛知県の減災に取り組んでいきます。

http://www.unesco.or.jp/kodomo/news/2015

【Report ④】

オリジナルデザイン携帯用トイレを作ろう× (株)Mylet 2015.7.1

被災地で必要な物資であり、安全な時には見落としがちになってしまう「トイレ」の問題を取り上げて活動を始めました。誰でも使える携帯用トイレの普及を目的とし、そのための第一歩として名古屋国際オリジナルデザインの携帯用トイレの製作が生徒たちによって始まりました。外国人被災者の支援も考慮したいということから、デザインにも工夫を凝らしています。「減災」という面においても、本校の取り組みが多文化共生社会の一助になれるように活動していきたいと考えています。

〈1〉オリジナルデザインの考案

〈2〉企業や大学との協力・連携をし、デザインを昇華させる。

〈3〉地域への還元

【Report ③】

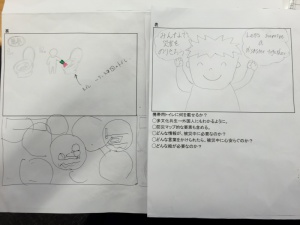

総合的な学習の時間〜”多文化共生と減災”アクティビティ〜 2015.6.8 ALL Students

全校一斉に行った総合的な学習の時間では、下記の2つの課題について考察しました。この授業では、各担任の先生方が独自の方法で授業を行う、生徒たちはディスカッションを用いて課題の解決策を考案するなど、先生も生徒も主体的な時間となりました。

[Activity1]学校帰りに、御器所コンビニ内でマグニチュード7の南海トラフ巨大地震に遭遇!あなたは何をしますか?

[Activity2]南海トラフ巨大地震を知り、その上であなたや地域でできることは?

【Report ②】

ネパール大地震に伴う減災教育と募金活動×名古屋NGOセンター 2015.4.30-2015.5.9

2015年4月25日に発生したネパール大地震から、減災について考える取り組みを、中学一年生を中心に行いました。授業では「自分たちで何ができるのか」、「地震が愛知県で発生した場合はどういう行動をとるべきか」ということを、ディスカッションしながら考えました。

本校にはネパールとつながりを持つ生徒が在籍していることもあり、名古屋NGOセンターと協力・連携をして、募金活動を行って支援をする『SOCIAL ACTION ! 』の実践へと発展しました。生徒たちでパネルづくりや、現地の状況調査などネパール大地震の被害状況を知ってもらう活動を行って、多くの方々に募金に協力していただきました。この活動がきっかけとなり、「地震」「減災」に関する情報を全校で共有することが出来た取り組みとなりました。

【Report ①】

異文化理解フィールドワーク〜外国人に聞いてみよう〜 2015.4.1-2016.3

「異文化」を理解するためにフィールドワークの実践を行っています。町の人々、お店の人々など、国内外の様々な地域や職種・年齢の外国人に対して、経済活動と貧困に関わる以下の7つの質問を行いました。

[質問事例]

Have you ever participated in a disaster drill before? If yes, what kind of drill was it ? (防災訓練をやったことはありますか?)

生徒たちは逆に質問をうけるなど四苦八苦しながらも、英語でコミュニケーションをとりました。アンケートは、各国で実施しその結果を他の2分野の結果とクロスさせて研究・分析をしていきます。

[実施対象国・実施期間]

◯ イギリス(ロンドン):2015.5.8〜14