探究型カリキュラムの開発と実践

SGHアソシエイト活動においてカリキュラムの開発および実践の様子を公開致します。

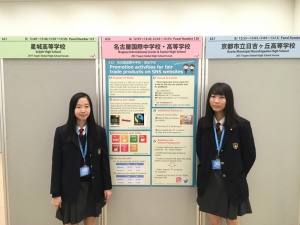

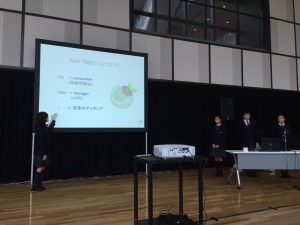

2017年度SGH全国高校生フォーラム 2017.11.25

11月25日にパシフィコ横浜で開催された2017年度SGH全国高校生フォーラムにおいて、本校国際教養科2年生2名がポスターセッションに参加し、フェアトレードに関する発表を行いました。

内容は、生徒がこれまで参加してきたKokusai Friend Coffee(課外活動として行なっているフェアトレード商品の販売学習)の活動に加え、今年の国際理解研修で実施したフィールドワーク(研修先の外国人を対象とするアンケート)の結果をまとめたものです。Promotion activities for fair trade products on SNS websites by high school studentsと題して英語で構成し、当日もSGHに関わる大学教員や他校の生徒と英語で質疑応答を行いました。実践的な英語コミュニケーションの機会として、とても有意義な経験となりました。また、全国の高校生の優れた活動・発表を見ることも良い刺激であり、今後の活動に活かしたいと思います。

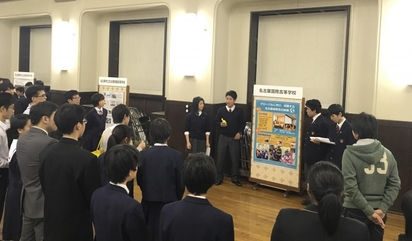

ユネスコスクール交流会 2017.10.29

東海市芸術劇場にて開催された「平成29年度 愛知県ユネスコスクール交流会」に、中学2年生が4名参加しました。本校は分科会において、Sus-Teen! ※の活動をプレゼンテーションしました。プレゼンテーション終了後に、それぞれの学校の良かったところを書き出し、他校の生徒と意見交換を行う中で「若者らしく、楽しむことを重視しているところがよい」、「SDGsをふまえ、総合的に活動できている」などのお言葉をいただきました。また、なによりSus-Teen! の名称を多くの方に覚えていただくことができたことをうれしく思います。この経験を活かし、今後はより積極的に他校と交流し、新しい「持続可能な活動」を作り上げていきます。

※Sus-Teen![サスティーン]:本校は文部科学省委託事業「ESD重点校形成事業サステイナブルスクール」認定校であり、サステイナブルスクールに関連するESD活動を積極的に実施・啓蒙する有志グループをSus-Teen!と呼んでいます。

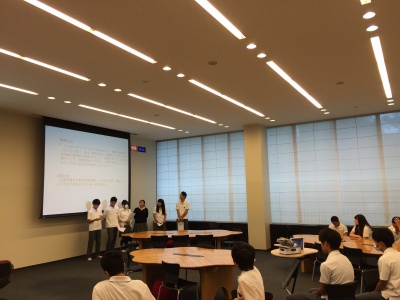

2017年度Global Discussion(名古屋大学教育学部附属中・高等学校)参加

2017.8.21-22

8月21、22日の2日間に渡り、名古屋大学教育学部附属中・高等学校主催のGlobal Discussionに高校2〜3年の本校生徒5名が参加しました。「自由主義経済と保護主義経済の衝突―日本はどうあるべきか」というテーマに沿って、他校の高校生や名古屋大学で学ぶ外国人留学生と共に英語で議論し、グループによるプレゼンテーションを通じて自己の主張を表現しました。グローバル化された現代において経済の仕組みや個々の立場が、衣食住をはじめとする実生活にどのような影響を与えるかを理解し、社会構造と自己の将来について、経済学・社会学的視点からアドバイスを受けながら考えました。プレゼンテーションでは、「SNS」「ファストフード」「おにぎり」「ユニクロ」といった高校生に身近な事象を例に挙げるなど、自ら考え、意見を述べていました。

SIA特論Ⅰ 1学期授業内容および展開 2017.7.3

高校2年生を対象とした学校設定科目SIA特論Ⅰでは、学期毎に本校の探究学習テーマ「多文化共生と減災」「経済活動と貧困」「社会生活と循環」を扱い、基礎知識の学習と問題意識を持つきっかけ作りをしています。

1学期は「多文化共生と減災」をテーマに取り組み、減災に関する学習を始めました。生徒は災害のケーススタディを通して、日頃から緊急時に備える意識をもつとともに、本校の避難訓練の取り組み※を学習することで、災害時の外国人住民支援等の社会課題を身近なものとして認識します。また、被災下におけるマイノリティを取り巻く課題について、セクシャルマイノリティ(LGBT等)を例とした避難所のケーススタディから解決方法を議論する等、「多文化共生と減災」というテーマに沿った授業を展開しました。

さらに、多文化共生に関する地球規模の社会課題へと視野を広げるため、

『ワークショップ版 世界がもし100人の村だったら 第5版』(特定非営利活動法人 開発教育協会/DEAR 2016年)を用いてワークショップを実施しました。可視化することで導き出した、高校生の日常生活と社会課題との接点についてグループワークとプレゼンテーションを行い、生徒間で意見を共有しました。

引き続きSIA特論Ⅰでは残る2つの探究学習テーマ「経済活動と貧困」「社会生活と循環」について扱い、知識と思考を両輪とする発展的学習に努めます。

※本校では9月1日に「あいちシェイクアウト訓練」を実施しています。詳細はこちらからご覧いただけます。

SIA特論Ⅱ開講 2017.5.8

本校では探究型カリキュラムの実践として、昨年度開講した学校設定科目SIA特論Ⅰ(高校2年生対象)に引き続き、今年度より高校3年生を対象にSIA特論Ⅱを開講しています。本校の探究学習テーマ「多文化共生と減災」「経済活動と貧困」「社会生活と循環」についてSIA特論Ⅰでは基礎知識の学習と問題意識を持つきっかけ作りが主であるのに対し、SIA特論Ⅱでは生徒自らが研究課題を設定し、学習を進めています。併せてヘンリー・フォード(自動車会社フォード・モーターの創業者。)やビル・ゲイツ(コンピュータ技術会社マイクロソフトの創業者。)など、時流を変えるようなイノベーションを起こした偉人のケーススタディから、実践的思考力を涵養します。また、常に最新の社会情勢やニュースを授業内で扱い、生徒は複数のメディアから情報を収集し、社会課題の現状や解決策について柔軟に議論します。

※SIAとは本校の構想名にある「Sustainability in Action!」の略称です。

SGH甲子園本戦出場 2017.3.19

3月19日に関西学院大学西宮上ケ原キャンパスにて、全国からSGH指定およびアソシエイト校84校234チームが参加し、研究成果を発表する「全国スーパーグローバルハイスクール課題研究発表会2017 SGH甲子園」本戦が開催されました。本校からは「高校生がフェアトレード活動を行うことによる社会への影響・調査」を研究テーマとして、予選を通過したプレゼンテーションとポスターセッション各1チームが出場しました。審査員の先生方からは、発表情報の信憑性や論理構成など、大学教授という専門的な立場からアドバイスをいただきました。参加・見学した生徒は、他校の生徒の日頃からグローバルな視点で社会課題を見つめている姿勢に刺激を受け、帰路の道中でも「次の課題研究は何をテーマとしようか」「国際理解研修をどう研究に活かすべきか」など自発的に活発な議論をするなど、今後の成長に資する何よりの経験となったようです。

認定NPO法人アイキャン街頭募金 2017.1.28

名古屋市中区(栄付近)での街頭募金活動に15名の本校生徒が参加しました。本校で実施している国際理解研修マニラコースは認定NPO法人「アイキャン」のご協力のもと実施しています。アイキャンは月に1度、栄を中心に街頭募金を実施しており、本校の生徒も自主的に参加しています。この募金はフィリピンで路上生活をするストリートチルドレンの社会復帰支援に使われます。

今回参加したのは中学3年生4名、高校1年生2名、高校2年生4名、高校3年生4名の計15名です。自らの興味・関心から参加する生徒、国際理解研修での経験から支援を続けたいと思う生徒、友達に誘われ参加した生徒など、経緯は様々ですが、共通しているのは「中高生の自分たちができること」を継続 していきたいという意志と行動力です。さらに募金の目的がストリートチルドレンの社会復帰支援と明確であることから、生徒たちは自分たちの活動に意味を見出し、精力的に活動することができました。他校の参加者からも、本校生徒の元気な呼びかけが他の参加者まで盛り上げてくれたと感想をいただいています。自主的に校外活動へと足を踏み出し活躍する彼らの行動は本校の目指す国際教育の一つの形であり、今後もこのような自主性を伸ばしていきたいと考えています。

東光陽中学校(韓国)との交流会 2017.1.19

韓国の公立東光陽中学校から20名の生徒をお迎えし、本校生徒との交流会を実施しました。東光陽中学校からの申し出により実現した今回の交流会では、グループディスカッションを通じて、異なる価値観を知り、異文化交流を楽しむことを目的としています。また、自主性を育む観点から、プログラムや役割分担、ディスカッションで使用するカードの作成などは生徒が事前に準備し、当日の進行も行いました。

生徒たちはお互いに緊張していたものの、自己紹介やディスカッションを進めるにつれて打ち解け、英語・韓国語・日本語が飛び交う盛んな議論が展開されました。グループごとの英語発表の中で、議論のテーマである「夢」について、日本人の生徒は「将来〜がしたい」と表現するのに対し、韓国人の生徒は具体的な職業名を挙げ、「将来〜になりたい」と説明するなど、発想・視点の違いを実感する機会となりました。今回のような交流会を続けながら、グローバルな視野の広さ、自主性を涵養していきます。

グローバル語り部 2016.12.22

グローバル人材育成の基盤形成事業である「グローバル語り部」を実施しました。講師に東京大学大学院教育学研究科の北村友人准教授をお招きし、サステイナビリティに関する特別講義を行いました。

前半は講義形式で、所得格差、環境問題、肥満と貧困など、中高生でもイメージしやすい実例をもとに「持続可能な開発」とは何かを考えました。北村先生からは「自分にとって理想の社会は70億人全体にとって理想となり得るか」など、複眼的に物事を捉える重要性をお話いただきました。

後半は「学校における問題」をテーマにグループワーク形式で議論しました。身近なトピックだけれども簡単には解決に至らない課題や、一見すると正しいと感じる解決方法であっても、異なる視点で捉えると新たな問題が生じていることに気づくなど、複眼的な思考を楽しみながら体感し、大学における研究のステップを意識しながら意見を出し合うことができました。

ユネスコ交流会 2016.10.29

名古屋市公会堂にて開催された愛知県ユネスコスクール交流会に参加しました。中学生は環境ポスターやシェイクアウト訓練(一斉防災訓練)などの校内実践についてプレゼンテーションし、高校生はSIA特論や国際理解研修の内容をポスターセッションしました。「10年、20年後には学ぶのが当たり前になっているような内容を、先進的に学んでいる」というご講評を文部科学省ユネスコ振興推進ご担当者様よりいただき、生徒の自信につながった様子でした。他校の生徒や来場者の方々からコメントをいただいたことで、今までの取り組みを振り返り、客観的に評価する良い機会となりました。このような機会を今後の学習に活かしていきます。

SIA特論 公開講座 2016.8.26

8月26日に開催された学校説明会にて、200名を超える来校者(中学生)を対象に、SIA特論の公開講座を行いました。貧困、過労死、児童労働などの社会課題を含んだ独自の物語教材を用いて、昨年度国連本部において採択された「持続可能な開発目標(SDGs)」を紹介する内容です。物語の中に登場する村では多くの問題が起こり、その原因と解決する順序を話し合いの中で決定していきます。グループワークを通じて、社会課題の多面性と、解決のためのアプローチは多様であること、また、SDGsの担い手として社会を眺める意識を持つことの重要性について講義しました。

SIA特論開講 2016.4.1

本校では、今年度より社会課題の解決に関わる探究型カリキュラムを導入しています。学校設定教科として「サステイナビリティ」を設定し、学校設定科目「SIA特論」の導入により、本校独自の課題研究を進めていきます。※SIAは本校の構想名にある「Sustainability in Action!」の略です。

「SIA特論」では社会課題を発見し、グループディスカッションを行います。議論に基づき、高校生の視点で考える解決方法や発見について、プレゼンテーションを行います。授業を通して社会課題の基礎知識や、社会的活動を行う際の基本的な考え方や文献の検索法、レポート・ポスターの構成方法を具体的に学習し、問題の解決方法をより実践的に探究していきます。今後は、生徒の課題に取組む様子や理解度を多角的に分析し、生徒評価ルーブリックを用いて評価する予定です。

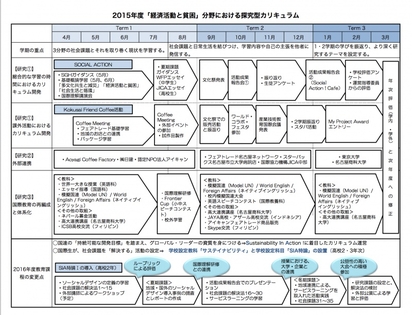

探究型カリキュラム(2015年度「経済活動と貧困」分野の一例)

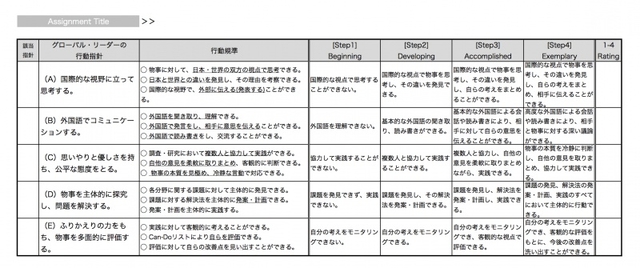

グローバル人材に関連するルーブリック(トライアル版)

ルーブリックは生徒が何を学習するのかを示す評価基準と、生徒が学習到達しているレベルを示す具体的な評価基準をマトリクス形式で示した評価指標です。本校が掲げるグローバル・リーダーの行動指針となる5つの能力のパフォーマンスを評価するアウトカムアセスメントです。